于谦(1398年-1457年),明朝名臣、民族英雄、军事家、政治家。他为官几十年,勤政爱民、公正廉洁、兢兢业业、忧国忘身,在国家危难之际,成为“救时宰相”,将一世清白留在了人间。《明史》称赞其“忠心义烈,与日月争光”,人们将其与岳飞、张煌言并称“西湖三杰”。

于谦出生于一个世代为官的家族,从祖父于文大起,家里就悬挂起民族英雄文天祥的画像,要求后辈都以文天祥为榜样,忠肝义胆,报效国家。于谦生于斯长于斯,耳闻文天祥的感人事迹,从小就十分仰慕文天祥的精神,曾在故居书房瞻仰文天祥画像时写下了这样的诗句:“殉国忘身,舍生取义,气吞寰宇,诚感天地……难欺者心,可畏者天,宁正而毙,弗苟而全……我瞻遗像,清风凛然。”

于谦自幼聪颖过人,年纪轻轻便写下了著名的《石灰吟》:“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉骨碎身全不怕,要留清白在人间。”三十余年的为官生涯中,始终清正廉明,兴利除弊,为老百姓做了不少好事。他在河南、山西巡抚任上时,官场贪赃纳贿蔚然成风,外吏入觐时,常常从百姓手中搜刮当地特产作为礼物,赠送给朝中要员。而于谦每次回京城议事,从不曾带任何礼物,有人私下劝他“识时务”“遵循惯例”。他潇洒一笑,举起两只袖子说:“吾惟有清风而已。”并作《入京》诗表明心志:“绢帕蘑菇与线香,本资民用反为殃。清风两袖朝天去,免得闾阎话短长”。

为官多年,于谦始终生活素贫,日用节俭,衣无絮帛,食无兼味,“所居仅蔽风雨”,四壁萧然,常被“错认野人家”。他曾作诗形容他的床:“小小绳床足不伸,多年蚊帐半生尘”,可见其生活之清贫,亦可见其矢志不移的道德操守。他不仅自己为官清廉,坚决拒贿,在对待子女问题上也是秉公持正。北京保卫战的胜利,于谦居功至伟,在石亨等人推荐下,景泰帝下诏要嘉奖于谦的儿子于冕,于谦坚决推辞,并告诉景泰帝,对于军功,要极力杜绝侥幸,绝对不能让儿子来滥领功劳。

于谦其实十分爱子,将其视如掌上明珠,一直留在身边,可到于冕十三岁那年,于谦却要求儿子返回杭州侍奉长辈,还专门作诗勉励他道:“阿冕今年已十三,耳边垂发绿鬖鬖(头发下垂的样子)。好亲灯火研经史,勤向庭闱奉旨甘。衔命年年巡塞北,思亲夜夜想江南。题诗寄汝非无意,莫负青春取自惭。”字里行间流露出了对儿子的厚爱、严责和重托。

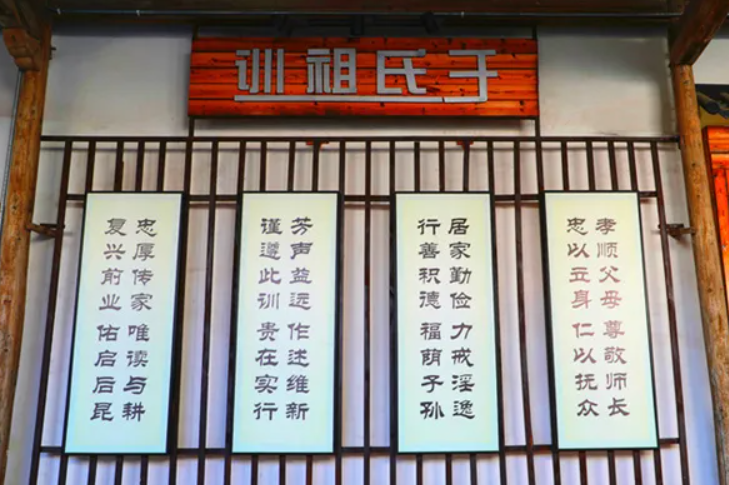

于谦的家风历经数百年,至今仍在杭州于谦故居(今于谦祠)被后人瞻仰和学习。他所留下的“两袖清风”“忠心义烈”的精神,早已超越了家族范畴,成为中华民族宝贵的精神财富,激励着一代又一代人坚守气节、廉洁奉公、勇于担当。