每日科学(第29期)——人工降雨的原理

讲解学生:郑智翔 指导教师:陈国荣

观看链接(点击直达):

学习目标:

l 理解人工降雨的基本原理。

l 了解自然降雨过程中的水循环。

l 认识人工降雨的不同方法及其工作原理。

l 明白人工降雨技术的历史背景和科学意义。

科学原理:

1. 自然降雨原理:

l 自然降雨是水循环的一个重要环节。地球表面的水在太阳的照射下会蒸发成水蒸气,水蒸气上升到高空后因温度降低而凝结成小水滴,这些水滴聚集在一起形成云。当云内的水滴足够多、足够重时,就会因为重力作用落下,形成降雨。

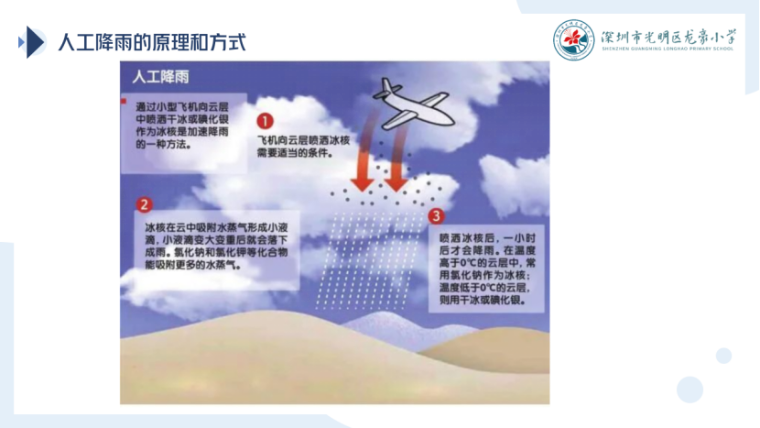

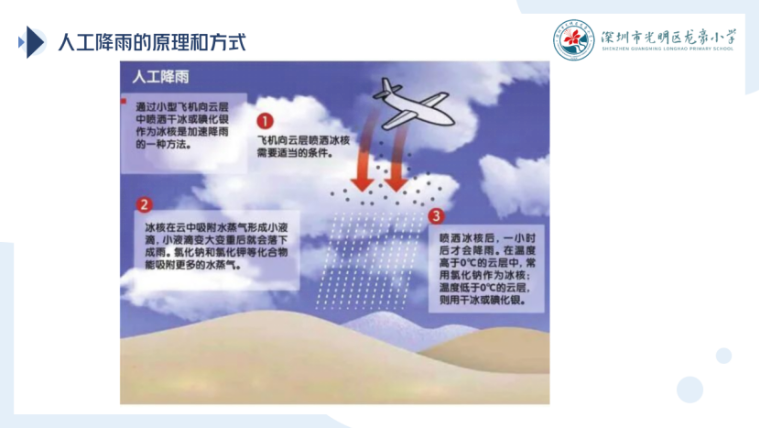

2. 人工降雨原理:

l 人工降雨的原理是模仿自然降雨的过程。通过人为方式向云层中添加催化剂(如碘化银),这些催化剂可以促使水蒸气更快凝结成水滴,从而加速降雨过程或增加降雨量。人工降雨的方法主要有三种:一是使用飞机在云层中播撒催化剂;二是使用地面高射炮,将含催化剂的炮弹射入云层;三是在地面使用燃烧炉,通过燃烧产生的热气携带催化剂上升至云层。

3. 催化剂工作原理:

l 催化剂的作用是改变云层中水滴的状态,从而促进降雨。云层中的温度随高度增加而下降,云的温度高于0℃时称为暖云,低于0℃时称为冷云。在暖云中,小水滴通过碰撞和合并过程变成大水滴,最终克服云内浮力而掉落成雨。在冷云中,冰晶成长到能克服云内浮力时掉落,成为降雨。当云内水滴太小或缺乏冰晶而无法降雨时,人工方法会产生冰晶或使小水滴长大,从而促进降雨。

l 干冰(固态二氧化碳)的温度为-78℃,在缺乏冰晶的冷云内,撒播干冰会使其温度急剧下降,不需要冰晶核的情况下,就可以将过冷水滴转变成冰晶。通过冰晶成长过程,最终形成降雨。

l 碘化银则是一种非常有效的冰晶核,在冷云内缺乏冰晶的情况下,加入碘化银可以促使-5℃以下的水滴凝固为冰晶。在水滴与冰晶共存时,通过冰晶成长过程形成降雨

人工降雨应用案例:

1. 东北、西北、华北地区的农业灌溉:

l 从2016年到2020年,为应对春季北方重大干旱,东北、西北、华北等地区通过人工降雨增加了降水量。这一举措有效缓解了农作物的干旱问题,累计增加降水约2100亿立方米。同时,气象部门还加大了对粮棉主产区的防雹力度,为经济作物提供了保护,支持了农业的健康发展和乡村振兴。

2. 森林火灾扑救:

l 2019年4月,四川木里发生森林火灾时,通过发射23枚火箭弹和“空中国王”飞机连续作业3小时,有效抑制了火势蔓延。

l 2018年6月,大兴安岭森林火灾中,迅速组织的增雨飞机紧急驰援,增雨量达到5000至7500万立方米,相当于发挥了几千人的扑火作用。

3. 青海湖生态恢复:

l 从2006年开始,三江源地区实施了以生态修复为主要目标的人工增雨工程。这一工程有效地恢复了生态系统的水分涵养功能,截至近年,青海湖水体面积达到4625.6平方公里,为17年来面积最大,生态环境得到显著改善。

4. 中国早期的人工降雨实例:

l 1958年,吉林省遭受严重干旱,通过飞机播撒200公斤食盐,成功实施了人工降雨。

l 1987年,大兴安岭特大火灾中,发射了4700枚降雨弹,有效减小了火势。

l 2009年2月,中国北方地区发生罕见干旱,使用碘化银炮弹促进降水,有助于缓解干旱状况。

l 2008年北京奥运会期间,为保证开幕式天气晴朗,发射了1100多枚消雨火箭。

人工降雨技术未来展望:

l 多领域、多种类、全方位的发展:中国气象局提出的“播雨”计划旨在到2025年形成规范高效、技术先进、安全可靠的人工影响天气新型工作体系。这个体系将覆盖多个领域,包括增加雨雪、防止冰雹灾害等。

l 科技手段的应用:人工降雨技术的发展依赖于科技手段的有力支撑,例如使用现代化的探测设备如天气雷达、云雷达、微波辐射计等,以及云降水监测预报系统,以提高作业的精准性和效率。

l 精细化作业策略:研发精细化的云结构产品和作业条件监测识别方法,以及人工影响天气催化效果模拟评估系统,为提升作业效果和安全性做出贡献。

l 装备现代化:加强装备现代化,例如引入高性能飞机、大型无人机等,提高人工影响天气作业的覆盖面、机动性和精准作业能力。

l 集约化、研究型发展:推动人工影响天气工作向集约化、研究型、融入式发展转变,聚焦国家战略,优化人工影响天气试验示范基地规划和布局。

l 作业效果和效益评价:建立面向不同场景的人工影响天气作业效果评估和效益评价体系,以实现更加精准的作业预测和监测预警。

l 安全监管技术标准和规范:加快推进人工影响天气装备弹药的实时动态安全监管,提高安全作业水平。